投票までのながれ

- STEP

1

- 自宅に投票所入場券(選挙のお知らせ)が郵送で届きます。

- STEP

2

- STEP

3

- 投票所では、まず受付で投票所入場券を渡します。

選挙人名簿と照合し、本人確認を受けます。

※投票所入場券を持参し忘れたり、紛失した場合でも投票できます。

- STEP

4

- 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。

- STEP

5

- 投票記載台で投票用紙に自分で記入します。

※衆議院議員総選挙の小選挙区選挙の場合は、「候補者名」を記入します。

※衆議院議員総選挙の比例代表選挙の場合は、「政党名」を記入します。

- STEP

6

- 記入した投票用紙を投票箱へ入れます。投票完了です。

衆議院議員総選挙 投票方法

衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。

また最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

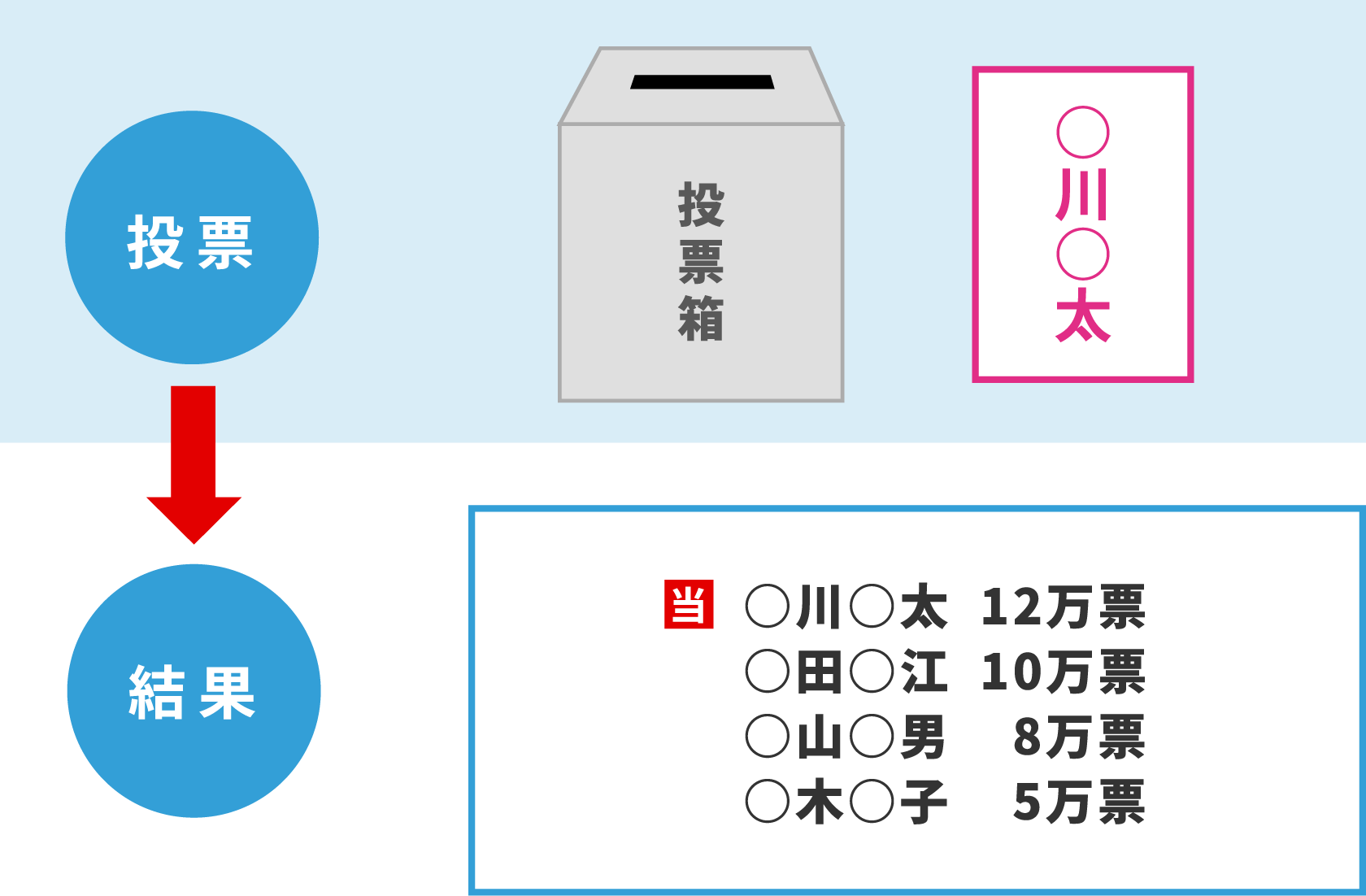

小選挙区選挙

全国289のそれぞれの選挙区ごとに行われ、候補者名を記載して投票します。

各選挙区の得票数の最も多い候補者が当選人となります。

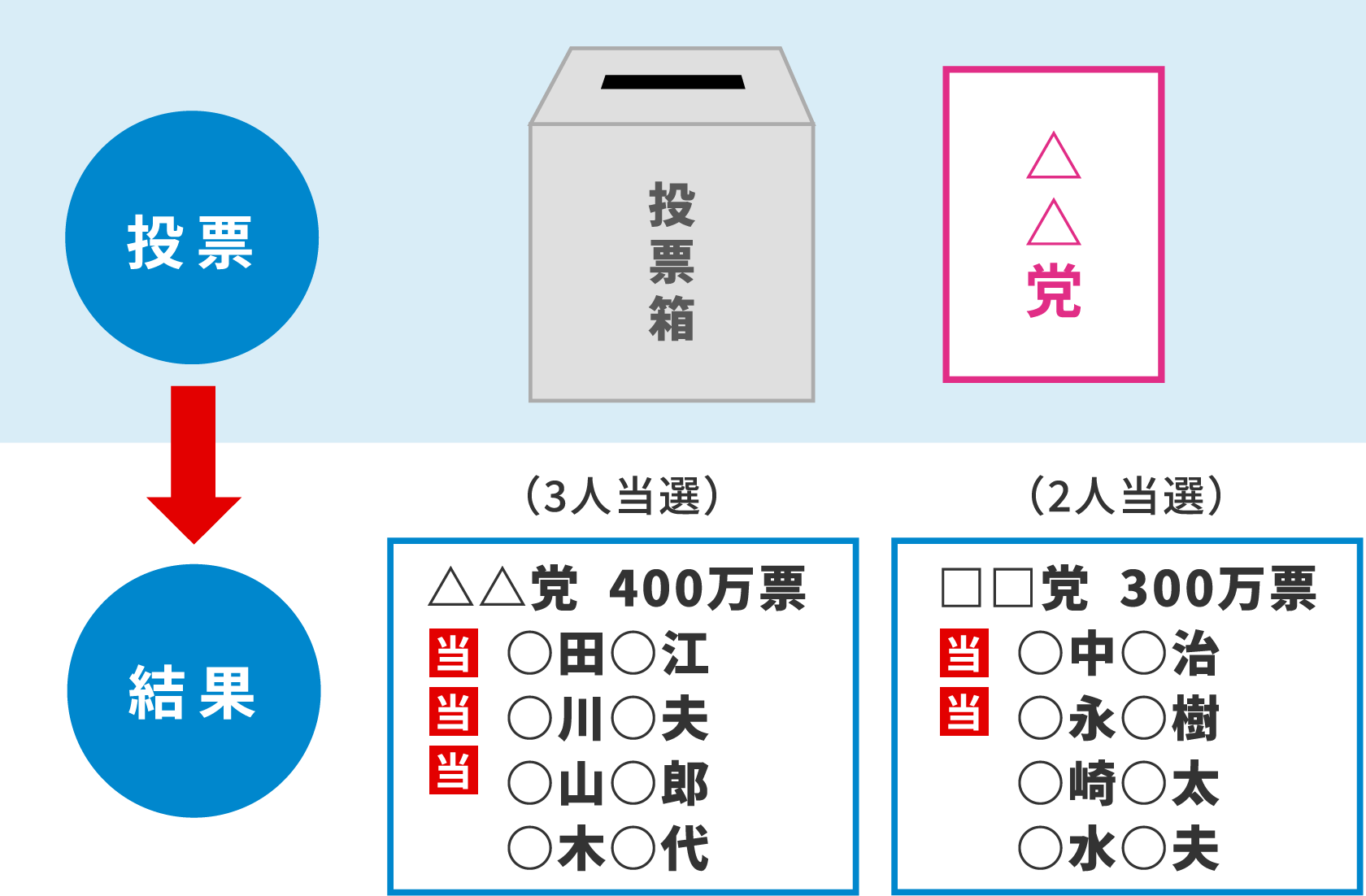

比例代表選挙

全国11のそれぞれの選挙区ごとに行われ、政党名を記載して投票します。

政党の得票数に応じて、ドント式により各政党の当選人の数が決まります。

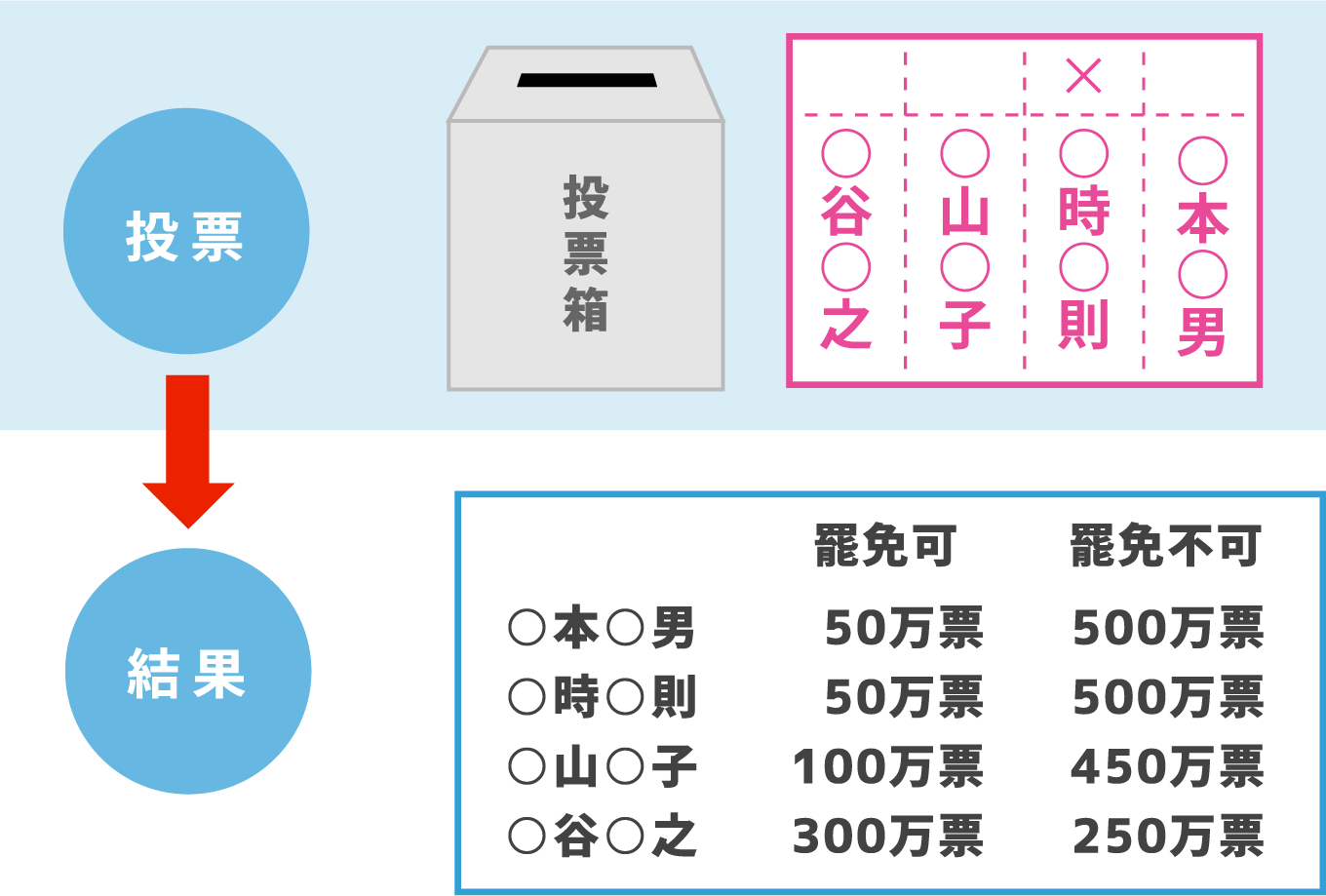

最高裁判所裁判官国民審査

各裁判官について、有権者は辞めさせた方がよいと思う裁判官がいる場合は

該当する裁判官の欄に×印を、なければ何も記載せずに投票します。

審査の結果、罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

期日前投票制度

投票日前でも投票日と同じ方法で投票できる制度があります

(投票用紙を直接投票箱に入れることができます)。

| 対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。 |

|---|---|

| 投票対象者 | 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。 なお、投票の際には、宣誓書の記載が必要となります。 |

| 投票期間 | 衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) 令和3年10月20日(水)から令和3年10月30日(土)まで |

| 投票場所 | 各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。 |

| 投票時間 | 原則午前8時30分から午後8時までです。 ただし、期日前投票所が複数設けられる場合には、それぞれの期日前投票所で投票期間や投票時間が異なることがありますので、ご注意ください。詳しくは、お住まいの各市区町村の選挙管理委員会におたずねください。 |

特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、

一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

制度利用の手順

- STEP

1投票用紙・

投票用封筒を請求

- 投票日4日前の10/27(水)までに必着、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に請求書(本人の署名が必要)を郵便等で送付し、投票用紙等を請求してください。

特例郵便等投票請求書はこちら。

- STEP

2自宅・宿泊施設等で

投票用紙に候補者名等を

記載し

投票用封筒に入れ

表面に署名

❶ 投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名・政党名を記載してください。一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

❷ 記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。外封筒を、更に市区町村の選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。

- STEP

3郵便等により送付

- 返信用封筒を、更に市区町村の選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

不在者投票制度

選挙期間中、仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

投票日には選挙権を有することとなりますが、投票日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有していない者

(たとえば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、

期日前投票をすることができないので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。